| 收件人姓名: | |

| 收件人Email: | |

| 寄件人電話: | |

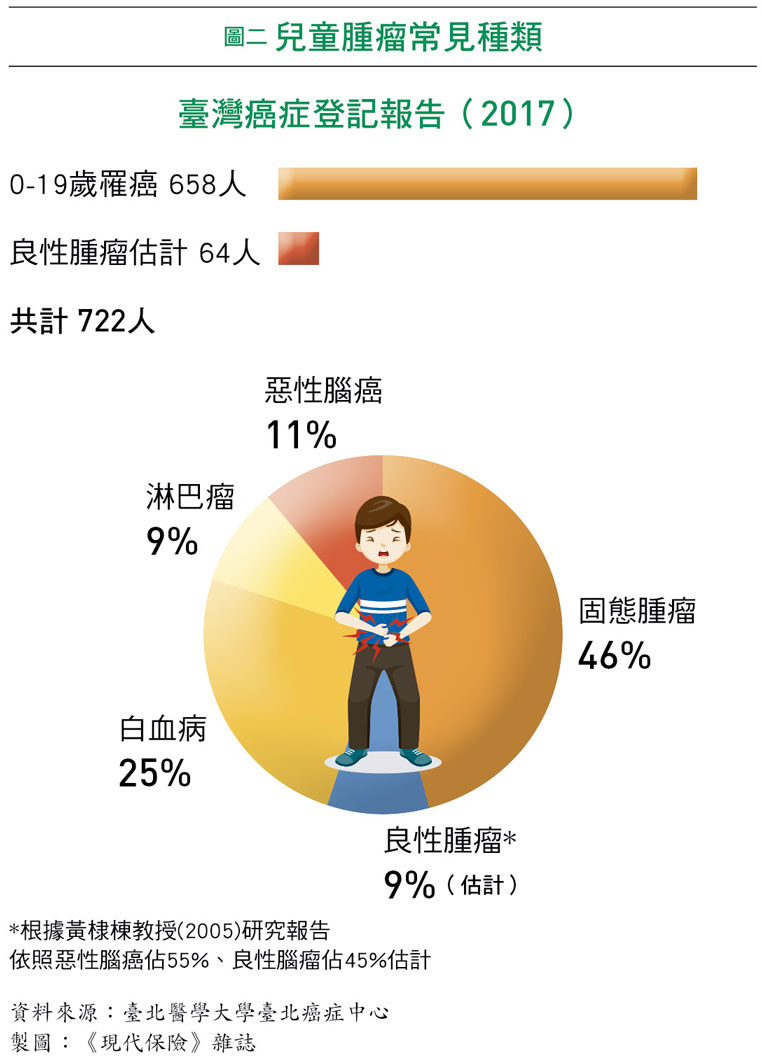

衛福部資料顯示,癌症大多集中五十五歲以上族群,二○一九年就占八成五,但這不表示兒童就能躲過癌症的魔掌。根據二○一七年臺灣癌症登記報告,台灣每年約有五百到七百位十八歲以下的孩子罹癌。

也因為有的孩子一出生就罹癌,或牙牙學語的幼兒無法表達疼痛,抑或是弱小的身軀遭受癌症治療後副作用的摧殘,在在都讓父母深自愧疚與心痛,特別是孩子的成長發育和智力發展都尚未成熟,治療和照護的複雜度都超越成人癌症。

電視節目「健康保險大家談」特別邀請臺北醫學大學兒童腫瘤團隊召集人梅傑斯(James S. Miser)、台灣兒童腦瘤權威黃棣棟教授,以及臺北癌症中心兒童腫瘤主治醫師劉彥麟,深入淺出剖析兒童癌症的各種面向。

孩子出現這些徵兆

爸媽要注意了

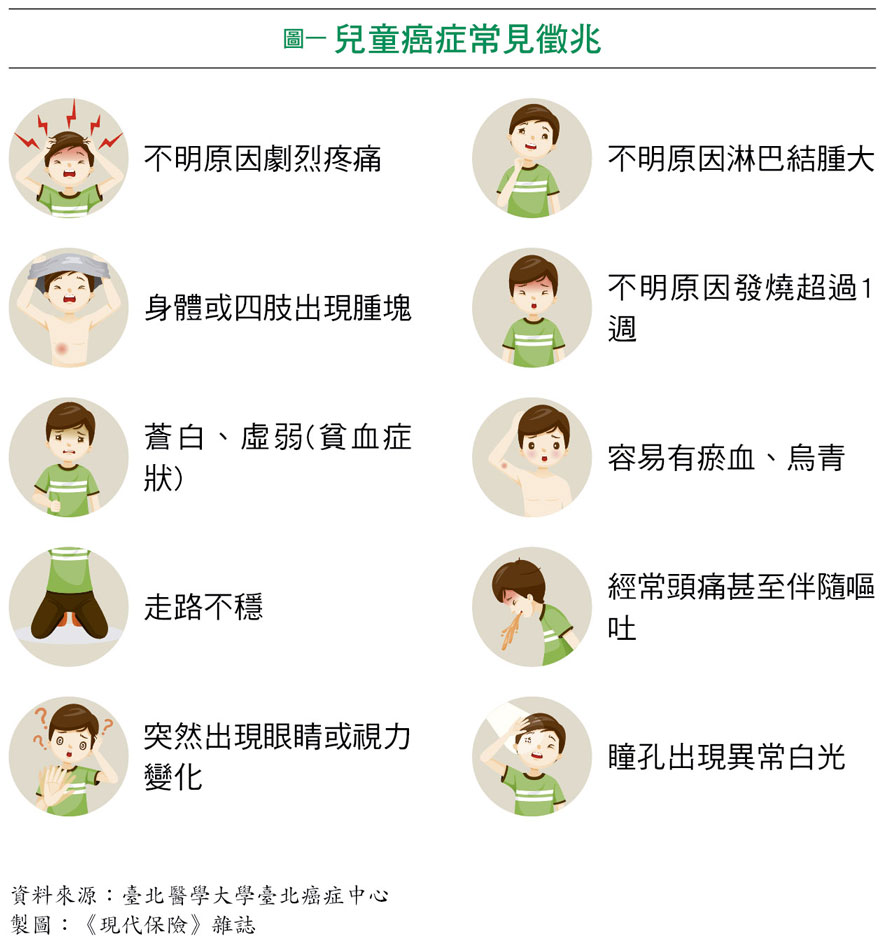

「當孩子的身體出現無法解釋的瘀斑,或有不明原因的腫塊,或肚子一直脹脹的……家長就要留心注意了。」劉彥麟說,雖然兒童腫瘤並不常見,但是為求心安,仔細檢查仍有必要。

「當孩子的身體出現無法解釋的瘀斑,或有不明原因的腫塊,或肚子一直脹脹的……家長就要留心注意了。」劉彥麟說,雖然兒童腫瘤並不常見,但是為求心安,仔細檢查仍有必要。

基本上,固態腫瘤會產生壓迫效應,若長在腦部,頭顱會較大,看起來像水腦;壓到肝臟胰臟,腹肚就會腫脹;壓到神經,則產生劇烈的疼痛感。「總之,不同位置的腫瘤會表現不同的症狀,有的表現在走路不穩,有的瞳孔會出現異常的白光,所以患者一走進診間,我們大概就知道出了什麼問題。」黃棣棟說。

兒童腫瘤最多的是固態腫瘤,佔四六%,其次是白血病佔二五%、惡性腦癌一一%。除了腦瘤徵兆較明顯外,白血病因屬造血系統疾病,若紅血球下降會出現貧血現象,白血球不足會有發燒感染症狀,血小板下降則容易有瘀血、瘀青的問題。此外,白血病也可能因為腫瘤細胞進入肝脾而造成腫大。

至於確診還是須經臨床評估,醫師會先從問診開始,例如發燒的天數,或透過身體觸診,如內臟器官或淋巴腺腫大,必要時再做影像檢查,如超音波、X光和電腦斷層等。

罹癌年齡中位數七歲

存活率近八成

兒童罹癌的中位數約七歲,男童罹癌比例略高於女童。而不同的年齡層,好發的腫瘤種類也不同,如腦瘤發生在一歲以下有六%,三歲以下也佔二○%。

黃棣棟說,以惡性腫瘤的影像診斷推估,國內一百萬孩童約有三十四位罹癌,美國則有五十多位,略高於台灣。不同癌別存活率不同。整體而言,先進國家兒癌的存活率約有八成,台灣則約七七%,差距不大。但腦瘤有良性與惡性之分,良性瘤存活率可達八成,若是惡性瘤則存活率為四五%,還有很大的改善空間。

提高存活率、減少併發症

兒癌治療兩大目標

提高存活率和減少併發症是兒癌治療的兩大目標,梅傑斯說,「兒童腫瘤治療,不僅會殺死癌細胞,也會傷到正常細胞,所以要仔細設計治療方案,達到最大效果,還要降低對正常細胞的傷害,減輕長期副作用。」

如何和小朋友耐心溝通,孩子又如何承受連成人都害怕的治療,恐怕也是癌童照護者最大的難題。

以化學療法而言,目前至少有五十種不同藥物,不同腫瘤使用的藥物不同,但多會傷害正常細胞與組織,也會產生不同的副作用。劉彥麟表示,「健保會補助止吐和生長因子等支持療法,以減輕副作用。至於小朋友本身很在意的落髮變光頭,「其實是暫時性的,以後還會長回來。」

至於放射療法,黃棣棟強調必須掌握三大原則,「要局部、要低劑量、不做頭部和脊髓治療」。醫師必須根據腫瘤形狀,塑造最精準的放射治療範圍,以及減少腫瘤切除範圍,才能減少對周邊正常組織的傷害。

以腦瘤為例,黃棣棟說「只要能做手術就不做化療和放療」,因為腦部主掌太多重要的功能,包括語言、視力、記憶、思考、情感和內分泌等,而腦瘤的生長又可能侵入周圍組織,導致腫瘤組織的邊界不清,若採取放射線治療,則因切入角度連帶傷害到附近的正常組織,可能影響心智發展和生長發育等,牽涉層面極為廣泛,因此在治療上必須兼顧孩童的學習能力,以及日後就學、生活的適應能力。未來北醫質子機上線後,對兒癌的精準治療將大有幫助。

多專科團隊

十八般武藝照護癌童

儘管兒癌的長期存活率已近八成,但治癒後仍可能因腫瘤或治療副作用,產生延遲效應或「二次癌」,進而影響長期健康或發展。因此從治療方案的設計到康復後的長期追蹤,從孩子遭受癌病折磨到全家經歷癌症的影響,處處都需要特別關注。癌童也會受到情緒、心理、心靈、教育、營養等種種的干擾,治癒後也有獨特的健康需要,更需要多專科的整合診斷、評估、照護與研究。

臺北癌症中心的兒童癌症多專科照護團隊,就匯集十八科專業諮詢,包括神經內科、神經外科、兒童放射腫瘤、兒童血液腫瘤,以及兒童急重症、神經護理、泌尿科、眼科、耳鼻喉科、牙科,加上神經影像、病理、麻醉、復健、支持照護、營養諮詢、遺傳諮詢、心理諮詢等科別,透過團隊治療,促進癌童存活率和生活品質的最佳化。

劉彥麟表示,照護團隊會和癌童家長並肩作戰,「我們會用很多時間討論,解說可能發生的延遲效應,以及未來怎麼處理等等,讓家長了解增加存活率的治療方案,也鼓勵家長說出心裡的疑惑。」

黃棣棟也說,「小朋友診斷腫瘤後,家長會感到恐懼,因此從治療到後續的每一個程序都要講清楚,也需要社會機構如關懷兒童腦瘤協會分享經驗,以減少焦慮;第二就是打造友善環境,讓家長沒有壓力。」不僅整個團隊帶動友善治療的氣氛,也包括貼心舒適的機器設備,以緩解癌童的緊張與心理壓力,甚至樂意到醫院治療。

至於未來的兒癌治療新技術,劉彥麟說有些復發或特殊腫瘤,醫師會邀請小朋友參加研究計畫,如觀察性研究,可分析腫瘤生物特性;或參加治療性的臨床試驗接觸新藥;透過精準醫學偵測到罕見的基因突變,也可以申請特殊藥物。

而令人振奮的是,某些特定癌症的治癒率甚至高達九成,因此只要及早就醫,不輕易放棄治療,兒癌大都可獲治癒。

延伸閱讀:

| 編輯推薦 | ||

市場訊息 國泰人壽:宣示全新健康主張「讓健康 有力於你」國泰人壽12日發表全新健康主張「讓健康 有力於你」,預計每年投資億元於健康行動,從商品、服務、平台到... | 市場訊息 新光人壽:防詐騙! 新光人壽多管齊下 守護全台樂齡長輩新光金控子公司新光人壽致力於公平待客,隨著2025年台灣將進入超高齡社會,衍生的高齡問題也日趨愈多,... | 市場動態 金監會各方較勁的新舞台?

今(93)年7月1日,金融監督管理委員會(金監會)正式掛牌運作。這個新的監理機關籌備過程,各方... |