| 收件人姓名: | |

| 收件人Email: | |

| 寄件人電話: | |

當保險不再只是生活的保障,而成為債務清償的籌碼,究竟是維護正義,還是傷害生存權?「欠錢不還,可不可以扣押債務人的保單?」過去在司法上見解相當分歧。去(二○二四)年六月金管會提出《保險法》修正草案,列出八類保單免於強制執行,但短短半年後,修法方向大轉彎,引發外界爭議。

保單到底應該扮演什麼角色?面對這場攸關保險保障與債權的拉鋸戰,【健康保險大家談】邀請法學教授及保險專家,一同探討扣押保單豁免與債權正義之間的平衡之道。

保單扣押爭議

解約金成為關鍵焦點

二○二二年底大法庭做出第八九七號裁定,即「執行法院於必要時,得核發執行命令終止債務人為要保人之人壽保險契約,命第三人保險公司償付解約金」,之後即確定壽險保單可作為強制執行的標的,導致保單扣押案件大幅增加,許多保單即使沒有價值準備金、或僅有微薄的解約金,仍被強制執行,導致「殺雞取卵」的現象。

儘管大法庭的裁定為保單扣押問題,提供了法律解釋框架,避免各級法院見解差距過大、導致人民無所適從。但,扣押保單真的合理嗎?哪些保單,應該被「豁免」強制執行?

「其實,大法庭裁定主要是針對『人壽保險的解約金』扣押問題,並沒有涵蓋其他保險種類,如醫療險等沒有解約金的保單,」政治大學法學院副院長暨法律學系主任葉啓洲指出, 從《強制執行法》角度來看,強制執行目的是「兼顧債權人、債務人及利害關係第三人的平衡」,因此,對於已確定判決的債務,當債務人不履行時,債權人透過法院扣押財產,是合理的。

| 大法庭 大法庭制度於2018年12月7日正式實施,當各級法院在相同法律問題上出現不同見解時,可透過大法庭裁定,達成針對特定法律問題的統一解釋,減少法律見解上的不一致。 |

不過,保險具有特殊性,不完全等同於一般財產,「特別是保障型保險、或保價金非常低的保單,強制執行對償付債權無實益還可能造成不必要的傷害。」現代保險教育事務基金會董事長林麗銖說。

雖然認同「保險可作為強制執行標的」,但葉啟洲更強調「生存權應高於財產權」原則,「國家有義務保障人民生活,應在不影響債務人基本生活需求的狀況下,要求清償債務,這是法治國家的基本原則。」

附約保障中斷風險

保戶權益如何延續?

在保單扣押的議題中,「債權人的財產權」與「債務人的生存權」如何權衡,也成為各界討論焦點。不過,保險種類相當廣泛,險種反映不同的投保需求,有人買保險是為了轉移資產,有人則是為了醫療保障;尤其大多數的醫療險都是依附在壽險主約之下的附加險,讓許多民眾擔心,一旦壽險主約遭強制解除,醫療險附約可能也會失效,造成保障中斷。

「對沒有解約金的保險進行扣押,是沒有任何意義的。」葉啟洲認為,大多數醫療險沒有解約金,不應該成為強制執行的標的;但現實情況是,大部分醫療險附約都有「效力依附條款」,也就是當主契約終止時,附約就跟著終止。因此,就算醫療險附約沒有被強制執行,也可能因為主約壽險保單被解除而同步失效。

對此,林麗銖解釋,為解決這樣的問題,金管會已修正「人身保險商品審查應注意事項」,並從去年七月一日施行,規定不管是長年期或一年期的醫療險附約,若主契約遭強制執行,該附約不得終止,同時也要求壽險公司,在接到法院扣押命令時,須主動通知保戶保留附約權利,確保附約保障不中斷。

保單是債務人的棺材本?

專家:債權人≠有錢人

金管會去年六月公布保險法修正草案,提出八大類保單豁免強制執行後,引發各界反彈,年底重釋新版本,將豁免範圍簡化為解約金在一定金額以下的壽險與年金險,但仍遭立委痛批「連棺材本都不留」。

究竟,商業保險是不是扮演棺材本的角色?

「最需要保險的人,往往買不起保險,」葉啟洲直言,社會上較富裕的群體多將保單作為稅務規劃工具,並非生存保障。另一方面,弱勢群體無法負擔保險費,卻經常被忽視,「壽險到底是不是要保人或被保險人的棺材本,這很難說。」

此外,台灣社會普遍有「債權人就是有錢人」的錯誤認知。司法案例顯示,債權人不一定是有錢人。例如有「車禍被害人」是債權人,肇事者負擔高額賠償責任但卻不賠償;有夫妻離婚的剩餘財產分配,明明一方很有錢卻不分配,把財產全部放在保險;也有「未成年子女」是債權人,父親逃避扶養義務,但名下只有保單沒有其他資產;「維冠大樓受災戶」也是債權人,因建商設計不良導致住宅倒塌家破人亡,扣押建商的保單卻也遭法院駁回。

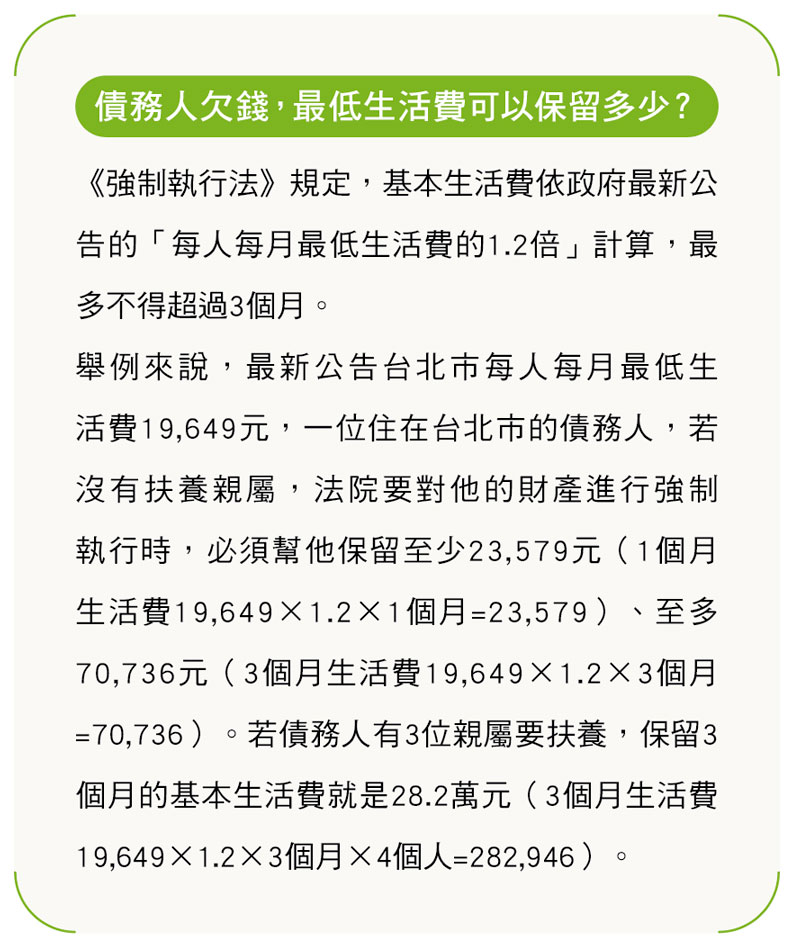

葉啟洲說,若真要談「棺材本」,《強制執行法》已有「債務人及其共同生活親屬的基本生活費,不能成為強制執行標的」的規定,可以保障人民的基本生活需求。

保單扣押的「介入權」

保障受益人權益

金管會去年六月公布的八大類保單豁免強制執行,引發各界反彈。「坦白講,當時公布的八類保單,豁免範圍太廣泛,沒有理論基礎,也完全沒道理。」葉啟洲直言。

直到去年底,金管會才公布新版本,將豁免範圍縮小至一定金額以下的「壽險解約金」。「這方向是對的,因為這就是大法庭一開始作出裁定的出發點,」葉啟洲認為,接下來要思考的問題就是,有沒有必要在《強制執行法》之外,另外再訂出一個豁免額度,讓債務人有第二份生活費保障。

然而,除了債務人的基本生活費保障之外,當法院以「要保人為債務人」的狀況下扣押壽險保單時,保障權益真正受損的恐怕是「受益人」,而非要保人。

為此,金管會去年六月提出修正草案,也同步提出新增「介入權」:當要保人、受益人不同人時,萬一要保人欠債,保單恐被強制解約,受益人在取得要保人同意並與債權人協商(部分還款)後,就能行使「介入權」成為新的要保人,讓保單繼續有效,受益人的保障也能延續。

「介入權」在日本、德國、奧地利、瑞士等國行之有年,但在台灣,《保險法》規定要保人必須對被保險人有「保險利益」;然而,若要保人換成原本的受益人,但這位受益人與被保險人間設有「保險利益」關係時,可能導致介入權「卡關」。

對此,葉啟洲認為,若要讓「介入權」真正發揮功能,可另訂特殊條款,賦予符合條件的受益人具有保險利益,「讓原本沒有保險利益的受益人,也有機會行使介入權,救回這張保單。」

生存保障與債權正義

《保險法》修法的挑戰

面對金管會《保險法》修法草案大翻轉,從八大類保單縮減到剩下一類,林麗銖認為,應回歸保險最基本的原則,「若法院及行政執行署能明確鎖定『壽險解約金』作為執行標的,問題就會簡單很多,只要保單有解約金,且金額超過一定標準,就能強制執行,」她認為,這樣的規範不僅清晰,還能有效解決執行混亂。

「業務員也應該向保戶清楚說明:只要保單有相對的保價金,就可能被扣押,甚至被強制解約,更不能讓保戶有『保險可以阻絕債務』的錯誤認知,」林麗銖強調,保險,尤其是保障型保險,不僅保障家庭,還有助於維持社會穩定,因此在修法或執行過程中,必須平衡雙方權益:既保留債務人在購買保險時的保障初衷,也要兼顧債權人的合法權益。

| 編輯推薦 | ||

醫療、健康保險 洗腎可以申請醫療給付!

台灣洗腎人口超過六萬人,而且每年平均還以六%的速度增加中,其中不乏有投保醫療險者。不過從被醫生... | 市場訊息 中國信託產險:「車險e指保」 AI智能便捷服務數位服務再升級,一機搞定車險保障!中國信託產物保險公司(簡稱「中國信託產險」)推出國內車險數位要保服... | 市場訊息 三商美邦:與陽信銀行推「三陽得利」滿足國人台幣理財需求三商美邦人壽致力於提供客戶優質且多元化的保險商品選擇,目前市場處於低利率時代,民眾需要兼具穩健與保障... |