| 收件人姓名: | |

| 收件人Email: | |

| 寄件人電話: | |

如果有一天,原本健康的你喪失了部分基本能力,沒辦法自己吃飯,穿衣服、床上翻身,都必須別人幫忙,甚至連洗澡、上廁所這些私密的事,都必須靠你的孩子或陌生的看護才能完成,這種生活是什麼滋味?尊嚴又算什麼?只有靠持續不斷的復健,才可能逐漸恢復這些基本能力。

根據衛福部二○一九年統計資料顯示,後天因素失能者,有七十.三%的原因來自疾病,僅有二九.七%的人是因為交通事故或職業災害所致。

在醫療技術愈趨進步的現代,許多疾病或重大意外都能獲得救治,但卻可能要面臨許多後遺症,包括失能與疼痛的困擾,這些都會造成病人日常生活種種不便,這時候便需要復健科的協助,解決病患身體疼痛痠麻問題,訓練病人恢復肢體功能與獨立生活能力,進而獲得良好生活品質,慢慢回到正常生活軌道。

復健科,就是這樣一個協助失能者重建生活能力,進而重拾尊嚴的科別。

從內科到復健科 只為在生活中幫助更多人

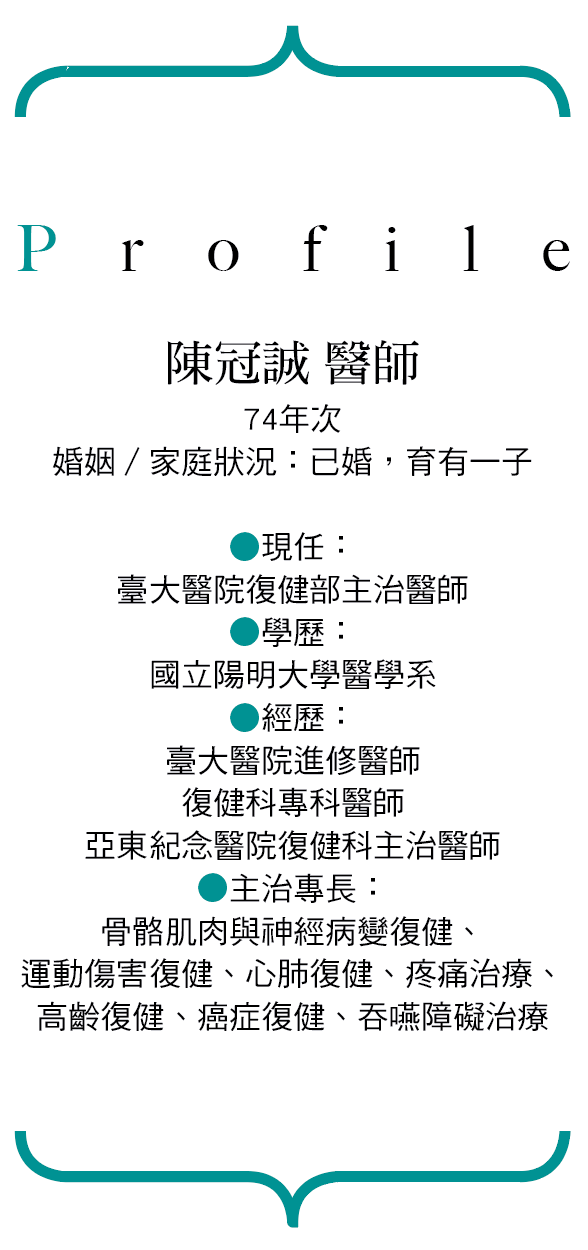

臺大醫院復健部主治醫師陳冠誠,出生於醫師世家。從小在內科醫師父親的薰陶下,原本想像父親一樣,成為一名擅長急重症的內科醫師,將病人從死神手中搶回來。但直到入伍後,才留意到另外一個醫學領域。

那時陳冠誠在軍中擔任醫官,軍中沒有太多急重症病人,他接觸的大部分跟「痛」有關:不是操練過度的痠痛,就是意外受傷的疼痛。那時他才發現,原來有那麼多人被痠痛困擾,有那麼多人因為痛,導致生活品質低落,日子不好過。雖然那時復健醫學還沒受到重視,但他希望能在平常生活中就幫助別人,而不是侷限於急重症而已,因此心中暗自決定,要走一條與民眾生活更相關的路,解決民眾生活中的苦痛,所以退伍後便選擇了復健科。

執業七年多,陳冠誠的感觸更多。因為復健科雖然跟病人的生死存活沒有太直接關連,卻對病人及病人家屬的生活品質造成極大影響。尤其陳冠誠的專長在重症復健,如癌症復健、心肺復健,遇到的病人都是經過重大疾病或者意外事故的挑戰,好不容易存活下來,接下來還要面對重返社會或增進個人生活品質、生命尊嚴的問題。這對病人來說,又是另外一項艱鉅的挑戰。

傾聽病患的需求與期望 建立醫病之間共同目標

「我們和病人的關係是很長期的,走我們這科的醫師要很有耐心,」陳冠誠說。復健科中有很多長照家庭,在漫長的復健過程中,不一定可以馬上看到效果,無論對病人或家屬來說都很辛苦。當病人因進步有限,產生放棄念頭,或看不到未來,開始茫然、失望,甚至因疼痛不已而對整個醫療團隊有所質疑,陳冠誠都能理解。

復健科和其他科別不同,一個復健時程往往是連續幾個月的密集治療,所以和病人互動的時間較多,到後來陳冠誠都能和病患像朋友般相處。良好的醫病互動,使陳冠誠很輕鬆就能了解病人原本的生活狀況,再根據各個病人不同情形給予合適的建議,譬如居家需要進行哪些改造,病人是否需要義肢、輔具協助,如何才能提升病人的生活品質等。

復健科和其他科別不同,一個復健時程往往是連續幾個月的密集治療,所以和病人互動的時間較多,到後來陳冠誠都能和病患像朋友般相處。良好的醫病互動,使陳冠誠很輕鬆就能了解病人原本的生活狀況,再根據各個病人不同情形給予合適的建議,譬如居家需要進行哪些改造,病人是否需要義肢、輔具協助,如何才能提升病人的生活品質等。

「病人一來我會先傾聽,了解他們的期待和需求,」陳冠誠表示,「第一個要先知道病人預期的目標,再針對他的病情和未來治療方向仔細溝通。」尤其病人的期待與治療方向不同時,溝通更是重要。

復健科的目標雖然在恢復病人的能力,卻未必有辦法讓他們完全復原。每位來到復健科的病患,都帶著滿心期待。但期望愈高,落空時就愈失落。所以當陳冠誠注意到病人步入緩慢進步期,或即將面臨瓶頸時,就會分段、逐步、婉轉地跟病人說「我們未來進步幅度可能不會太大」或「根據我們的經驗,你這個病的病程會拖比較長的時間」,讓病人有心理準備。

視病如親 病人背後最強的支持力量

陳冠誠總是對病人說,復健是一個冗長且辛苦的過程,所以要有耐心。只要愈認真做復健,投入的時間愈多,失能狀況就會改善,生活品質也會提升。在陳冠誠的鼓勵下,不少病患都會願意為了重建生活而忍受復健過程的辛苦。

只是復健的過程中,病人需要的,不只是醫師與醫療上的支持,也需要各種資源的協助。在復健領域之外,陳冠誠在跟病人互動時,了解他們哪些方面需要幫助,為他們尋找其他的資源或協助。譬如有病人在門診時提到其他病況,陳冠誠聽完若覺得有需要,就會馬上幫忙轉介到合適的科別。又例如病人提到患部疼痛時,陳冠誠也會仔細檢查後給予建議,包括是否更換止痛藥,或教病人挑選適合的輔具。

陳冠誠表示,復健科很少有醫療糾紛。不過在病患為了申請勞保或保險理賠,需要復健科開各種量表時,因為病人都希望自己能符合給付標準,若開立的量表結果和病人認知不一樣,就會產生衝突。幸好在經過溝通後,大部分的病人最後都能接受。

病人先做好就醫的準備,對增進醫病關係也有助益。陳冠誠說,有些病人一進入診間就開始敘述就醫歷程,聽了半天還是不知道病人最想解決什麼問題。陳冠誠建議病人若能先告訴醫生哪裡不舒服,主要問題是什麼,醫生就能掌握狀況,立刻進行有效治療。至於就醫歷程與心得,可以最後再說,或另外找機會再告訴醫生。

至於很容易緊張不知道該如何表達病情的病患,陳醫師則建議可以試著將狀況和問題寫下來,也可以達到同樣的效果。有明確的治療目標,醫病雙方溝通就會順暢,也就不會產生誤會和衝突。

復健路漫長 自費項目多 病人經濟負擔沉重

雖然其他科別在醫療科技進步與健保制度規範下,住院日數逐漸減少,但對復健科影響不大,基本上住院天數平均還是長達二十八天左右。

雖然其他科別在醫療科技進步與健保制度規範下,住院日數逐漸減少,但對復健科影響不大,基本上住院天數平均還是長達二十八天左右。

在復健過程中,病人也常要面對是否進行自費治療的抉擇,像注射治療如自體血小板血漿注射療法(PRP)或增生治療、義肢與輔具,甚至新醫療器材如虛擬實境的互動復健等,這些都對病人有極大幫助,但這些目前健保大多不給付,或只有部分給付,對病人來說是不小的負擔。

病人可能在復健過程中,身體各部位都可能感到疼痛,除了止痛藥之外,徒手治療也能得到改善。但健保給付有限,只能選擇某一部位進行五分鐘徒手治療,若對全身各處進行徒手治療,雖可舒緩疼痛並改善病情,但自費治療長期下來是一筆龐大開銷。

而輔具可以有效減少疼痛,增進肢體功能,讓病患生活品質與個人尊嚴提升,但這部分目前健保仍未開放給付。陳冠誠提到之前到歐洲旅遊時,看到外國人穿戴著很好的輔具出門旅遊,覺得非常驚訝,「因為不是一兩個人而已,而是很多人」,陳冠誠說,「同樣的狀況,在台灣只能打石膏、坐輪椅,出門都很困難,何況旅遊。」沒有好的輔具,哪來好的生活品質?更不用說到尊嚴。

為了幫助病人,陳冠誠會在衡量病人的病情與經濟狀況後,擬一套合適的治療方案。當知道病人有買保險,他就會看哪些治療能夠申請保險,在合法合理的情形下,為病人爭取更多醫療費用,減輕病人經濟負擔。也因此,他覺得保險真的非常重要。

有些醫師因為長期接受西醫訓練,都是以西醫角度思考疾病處理原則。但陳冠誠認為,只要是為病人好,是適合病人的,中西醫合併治療也是很好的。為此他學過針灸,因為他覺得針灸對病人是有助益的。當有病人告訴他偏方或治療法時,陳冠誠會先聆聽病人說法,依經驗判斷,再跟病人說明他是否推薦與原因。不像有些醫師一聽到病人說到這些,就會認定是道聽塗說,馬上否定。

延伸閱讀:

| 編輯推薦 | ||

市場訊息 富邦金控:新春送大禮!「富邦Costco聯名卡」正式上市 強強聯手權益加倍新春送大禮!台北富邦銀行與Costco開年就為消費者帶來好消息,1日北富銀召開記者會,宣布全台Cos... | 市場訊息 新光人壽:用心愛地球 獲三大環境相關ISO認證本著對關懷保戶的心,新光人壽用心對待身處的環境,12月11日(五)在全國認證基金會(TAF)的見證下... | 市場訊息 和泰產險:推出新冠肺炎疫苗險 保護自己也守護台灣!根據其他國家施打新冠肺炎疫苗後的研究發現,越多民眾施打疫苗,越能有效控制疫情,施打疫苗不但能使自身被... |