| 收件人姓名: | |

| 收件人Email: | |

| 寄件人電話: | |

新冠疫情截至四月二十六日,全球確診病例超過一億四千萬人;以全球同一時間人口七十八億二千多萬人來看,平均不到六十人就有一人確診,且死亡病例已破三一一萬人,數字相當驚人。

當全球染疫人數仍然不斷爬升,新冠病毒亦不斷變異,疫苗只能急起直追,無論開發和施打都在加速進行。台灣是全球防疫的模範國,但開放邊境勢在必行,在面對外來威脅之下,打造多元防疫能力的環境,已是刻不容緩。只是好不容易盼到AZ疫苗進口,不只國際間頻傳不良反應,國內也有一些疑似不良事件,使不少民眾卻步。另一方面,國產疫苗也正和時間賽跑,成功上市指日可待,引發民眾高度的好奇與期待。

究竟國產疫苗開發進度如何?國產疫苗與國外疫苗有何不同?面對不同疫苗民眾如何選擇?可以混打?接種後就可終身免疫嗎?變種病毒來勢洶洶,國產疫苗可以應付嗎?電視節目「健康保險大家談」特別邀請在新冠疫苗國家隊表現亮眼的臺北醫學大學附設醫院臨床研究中心代表,為民眾一一解惑。

新冠疫苗國家隊 臨床試驗高效率

所謂「臨床試驗」即指實驗室到人體應用的三期試驗階段,過去僅限醫學中心參與,後來開放到教學醫院以上等級。臺北醫學大學附設醫院臨床研究中心主任劉明哲解釋,「這些醫院病患數較多,病例數也較複雜,更有空間可遴選不同條件的受試者。」

無論新型藥物和醫材的開發,皆須臨床試驗,疫苗也是藥物的一種,此次兩家生產疫苗的生技公司高端與聯亞各委由十一家、十二家醫院執行,北醫附設醫院即其中之一,且以收案領先展現超高效率。

劉明哲表示,北醫附醫經營健康受試者的臨床試驗已超過十年,而新冠疫苗的受試者包括「三個月內無特殊疾病」和「慢性病控制穩定的亞健康族群」,因此可以馬上複製經驗,並依據疾管署要求而快速設計流程,同時「以受試者為導向配合開診」,周周無休開診,才能廣收上班族案量。

北醫亦出動十七位醫師、三十位護理人員,加上假日行政人員十位,周末同一時段支援試驗流程的同仁就有五十位。他強調,由於受試者擔心副作用,在第一關即會針對同意書簽署作詳盡解釋,「我們不是逐條逐字說明,而是深度溝通與討論新冠病毒的背景、現代疫苗的安全性、國產疫苗的特色等,務必讓受試者有更踏實的心理接受;而我們也發現,六十五歲以下的受試者能因此快速散播訊息,因此收案量超前其他國家隊成員。」

緊急使用授權應變 國產疫苗七月中上市

基本上,臨床試驗分三期,第一期著重耐受性,以不同等比的劑量測知產生的毒性、人體的耐受性和副作用;第二期檢測免疫原性,即免疫產生的狀況;第三期檢測產生防護力的抗體。

當兇猛的新型冠狀病毒肆虐全球,世界各國無不寄望於疫苗的誕生;台灣也不能置身事外,臨床試驗雖然都有標準時程,但若按部就班絕對緩不濟急,因此目前把三期試驗濃縮到二期內完成,衛福部也以緊急使用授權EUA做為變通之道。

為讓民眾快速接種疫苗,時間壓力成為最大挑戰。劉明哲指出,要取得緊急使用授權「必須趕在六月底兩劑施打完一個月以上,其中半數受試者須施打完兩個月以上。由此倒推,即全部受試者必須在四月打完第一劑、五月打完第二劑,並於兩周內整理近四千人的資料。」而依據目前進度來看,兩家國產疫苗皆可於六月底達成目標,七月初通過緊急授權,加上製造時程,應可於七月中上市使用。

全球疫苗比一比 國產疫苗有特色

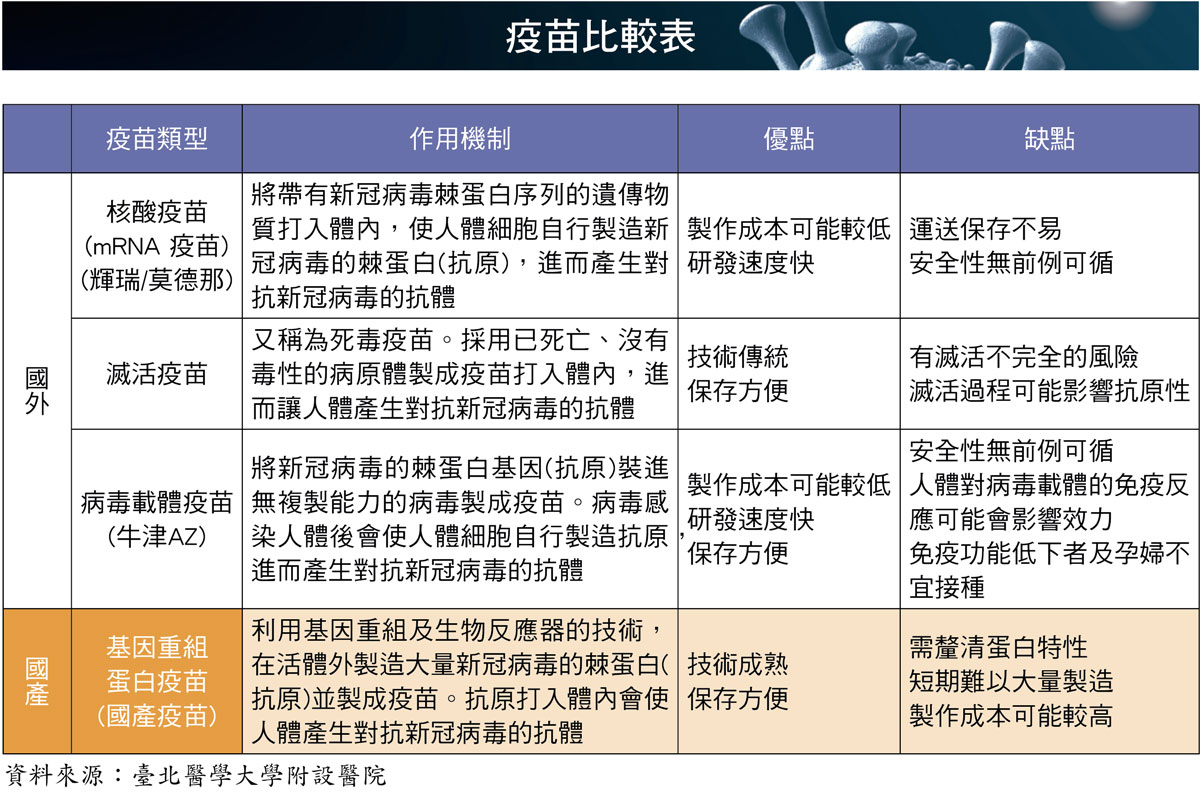

另外,全球上市的新冠疫苗已有十三支,儘管開發原理、開發國家和接受疫苗的國家都不同,但皆基於新冠病毒的特性而開發,而不同的製作原理都各有好處,但也都各有缺點。

臺北醫學大學附設醫院胸腔內科專任主治醫師蕭世欣說,「滅活疫苗」又稱為「減毒疫苗」,雖製作簡單,但若減毒不完全,就會像三十年前打疫苗卻反得小兒麻痺的風險,因此先進國家較少使用這種方法。

「至於美國莫德那和輝瑞所開發的mRNA疫苗和AZ疫苗,都是將棘蛋白基因用不同方法載入人體;也就是把人體當成工廠,按照基因做出棘蛋白,再由棘蛋白產生抗體,可說在體內進行兩個步驟。」劉明哲以此和台灣疫苗比較,說國產疫苗屬於流感疫苗,也就是蛋白疫苗,是傳統而相對安全的成熟技術,但因為直接在體外把基因合成棘蛋白,比國外疫苗多了一道功夫,才會晚六個月製成,「但國產疫苗注入體內後,就可減少一個步驟,對人體免疫反應有顯著的幫助。」

除此之外,全球尚有十多種疫苗正在第三期開發階段,約六十種在第二期試驗,預見未來疫苗將進入百家爭鳴的時代。

另外,各種疫苗也有不同的生存環境,AZ疫苗和國產疫苗可在攝氏二~八度進行儲存和運送,但mRNA疫苗則有零下七十度的嚴苛條件,即使後來放寬,亦限定零下三十度儲存。

至於施打的時間點,第一劑和第二劑的間隔亦不盡相同。國產疫苗和mRNA疫苗都是相隔二十八天,AZ疫苗則多達五十六天。至於防護力的產生,則以兩劑施打完成後一個月作為免疫檢測的時間點。

面對病毒變異 疫苗防護大哉問

其實,疫苗的防護力在開發階段就已進行測試,「如國外疫苗在第三期臨床試驗時,以打完疫苗後的感染率為評估,但因為必須在疫區才能試驗,而台灣防堵得太乾淨並不適合做,因此改以綜合抗體產生率為評估。」劉明哲強調,高端和聯亞開發的疫苗,可產生九五%以上的綜合抗體,而未來會計畫到國外疫區進行試驗。

總之,全世界都在觀察各家疫苗施打後的保護力。而一項資料顯示,雖南美國家大量施打中國科興疫苗,但仍有領導人確診感染新冠病毒,這不禁引人納悶。蕭世欣分析原因,「打疫苗第一劑後,保護力僅五○%,再打第二劑才可達到九○%,因此究竟是在哪一個施打階段被感染,尚未可知。此外,疫苗是根據去年的病毒株開發,但現在流行的病毒可能有變異性,因此仍具感染機率。」他強調,兩劑未打完前,民眾仍須戴口罩勤洗手,並保持社交距離。

由此觀點,亦可延伸到未來的防疫政策,「打完疫苗後,不代表可馬上出國或不用再檢測。」另外,各種疫苗的機轉和保護力都不一樣,進入不同種族和國家施打後,都必須大量累積經驗數值後才得以研判。

劉明哲也補充,臨床試驗除了量之外,還有質的問題,「我們沒有看到這份臨床試驗的結果,無法得知受試者是哪些人,是健康的軍人還是亞健康族群,是高齡者或年輕人,而應用的對象會牽動到施打的成效。」

但若施打疫苗之後,又再染疫,須再加打第三劑嗎﹖蕭世欣進一步說明,「當保護力為七○%~九○%之間,即意味仍有一○%~三○%未形成保護力,因此施打兩劑之後,是否要於特定時間再檢測體內的綜合性抗體或保護力,或綜合性抗體能否真正反應出保護力都是問號。」

可見再加上病毒變異的因素,疫苗的保護力更是大哉問。劉明哲感嘆,「疫苗是人體和病毒的決戰點,但新冠的決戰點絕非少數,除了快速研發新的疫苗對付變異病毒外,施打第三劑或可補足額外的抗體,而目前實驗室已在研究第三劑所產生抗體數目和病毒變異之間的關係。」

由此推論,施打疫苗是否終身免疫或須每年施打一次?自然也因全新病毒的陌生,無法確保抗體可維持多久。但劉明哲強調,「疫苗的目的是群體免疫,而根據研究,施打疫苗率超過六五%,感染傳播力即易斷鍊;就算有確診也是個案,而非群聚。」

蕭世欣接著表示,為了保護自己也保護別人,可就個人的環境需求和生理狀況,例如是否要馬上出國,或有懷孕、特殊藥物的治療等,而選擇不同種類的疫苗施打。他笑說,「很多人關注醫護人員打或不打,其實疫苗選擇非常個人化,也關乎隱私。」

| 編輯推薦 | ||

財經時勢 外籍新生兒不納保? 健保署擬修法一對來台工作的外籍夫婦7月早產雙胞胎,兩名嬰兒需待在保溫箱,並以維生器材穩定狀況,原本8月初可回家,... | 市場訊息 保誠人壽:保誠公益基金 緊急挹注150萬 支援花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災後救助與重建颱風「樺加沙」日前來襲,外圍環流帶來瞬間豪大雨,引致花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖在9月23日出現溢流,泥水... | 財經時勢 濫用醫療資源 電腦斷層燒健保92億元濫用醫療資源情形嚴重!據健保署最新統計顯示,去年健保支付的檢查中,電腦斷層造影花費最多,全年支出92... |