| 收件人姓名: | |

| 收件人Email: | |

| 寄件人電話: | |

為導正壽險市場「低保障、高儲蓄」歪風,鼓勵保障型商品銷售,金管會去(二○一八)年祭出責任準備金利率加碼優惠,今(二○一九)年第二季再拋出震撼彈,直接針對「儲蓄險」採取管制。

雖然具體的遊戲規則,目前尚未明朗,但「保險回歸保障」的原則,勢在必行,各壽險公司開始大動作調整宣告利率,避免踩到金管會紅線。而金管會的態度,也影響了各大通路之間的保費競爭角力。

銀行穩居保費通路之冠

年收逾四千億手續費收入

在台灣,壽險公司業務員、銀行、保經代,是三大保險通路,其中,又以銀行穩居「通路之冠」,全台保費收入,超過一半來自銀行。

在各大險種當中,由於儲蓄型保險主打利率高於定存,對銀行來說,既能減輕資金去化壓力,又能賺進大把手續費收入,在低利率環境下,儲蓄險可說是銀行不敗的主打商品。

「如果針對儲蓄險這類的理財型商品嚴格管制,以通路來看,銀行受到的影響,確實會最大。」友邦人壽總經理侯文成分析。

這和銀行的獲利來源,有相當大的關係。利息收入、投資收益,以及手續費,是銀行獲利的三大來源。其中,手續費的收入來源,又以「基金」和「保險」為主。

以台北富邦銀行為例,去年財富管理的手續費收入達一○九億元,其中來自保險的手續費就高達五十二億元,占比逾六成;國泰世華銀行財富管理的手續費,保險占六成五;台新銀行財富管理手續費,保險占比更高達七成五。

這三家銀行的財管手續費占率,大約反映了台灣多數銀行通路的狀況,意即銷售保險的手續費收入,是銀行相當重要的獲利來源。

整體來看,銀行通路從保險賺進的手續費,每年就高達四六○○億元,金額相當可觀。

儲蓄型商品優勢不再?

銀行加入保障型戰場

「對銀行理專來說,銷售儲蓄險這類的理財型商品,是比較容易的,」遠雄人壽銀行保險部協理鄭裕龍觀察,保障型商品的銷售,需要更深度溝通,且保障需求比較隱性;反之,理財需求顯而易見,「客戶手上有多少資金,銀行理專馬上就知道,但客戶的人身或健康的保障缺口,如果沒有比較深入的認識,理專通常很難在第一時間,就提供完整且專業的建議,來說服客戶投保。」

「因為利率一攤開來比較,儲蓄險就是贏比較多,」侯文成認為,儲蓄險對銀行來講,更容易銷售,「銀行理專不是不知道如何銷售保障型商品,而是相較之下,理財型商品就是比較好賣。」

如今,金管會決定嚴管儲蓄險,以儲蓄險為銷售主力的銀行,勢必受到波及;但銀行不可能輕易放掉來自保險手續費收入這塊大餅,因此,業界推測,最可行的方式,就是直接加入保障型商品的銷售戰場。

銀行搶攻個人健康險

今年上半年成長幅度最大

過去,銀行通路除了主攻儲蓄險,還會銷售投資型商品。然而,受去年底股匯雙殺影響,今年投資型商品買氣減弱,加上金管會不斷釋出「保險回歸保障」的聲音,各通路的銷售力道,開始轉向保障型商品。

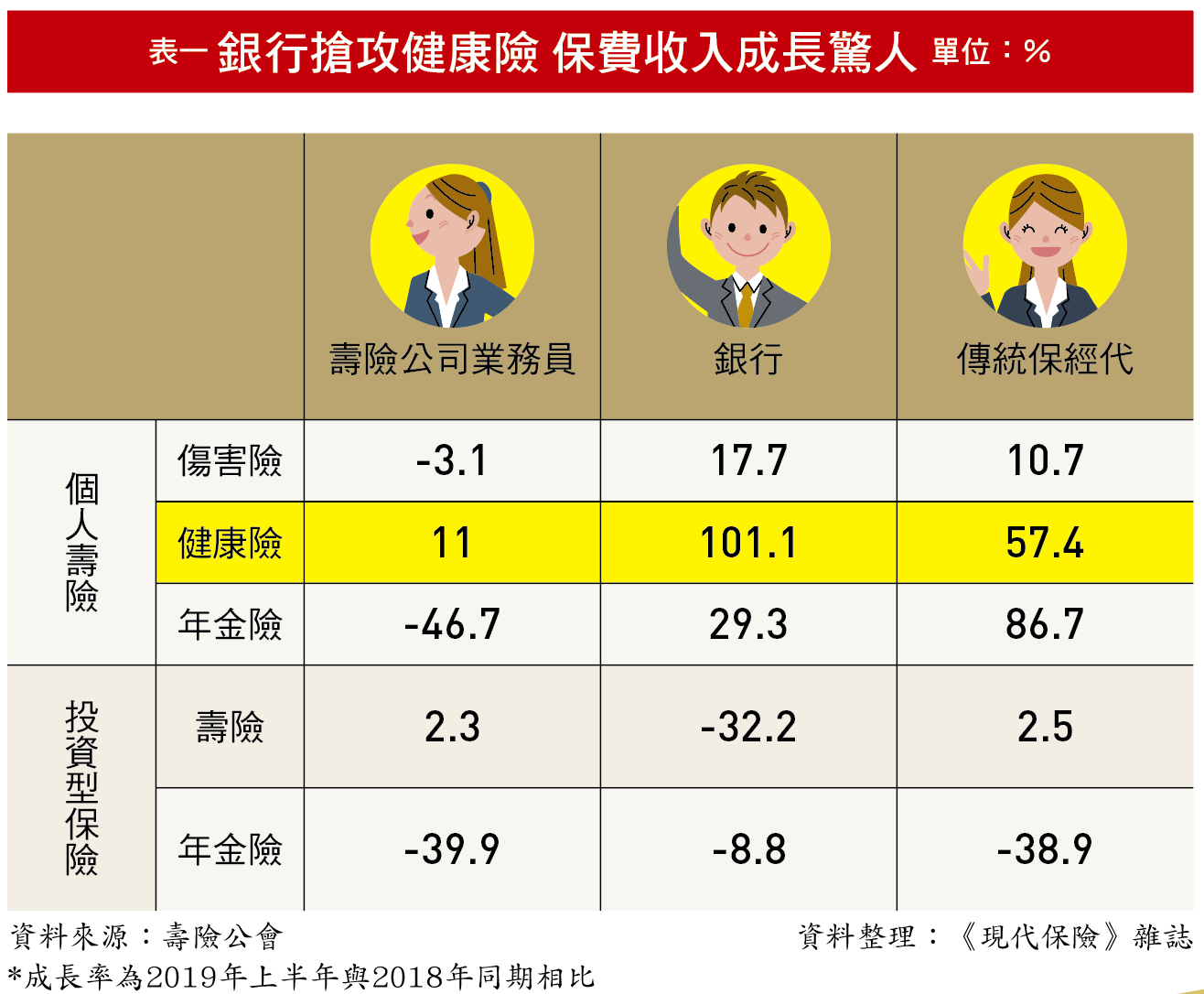

根據壽險公會最新統計,今年上半年成長率最高的險種,就是健康險,成長幅度高達十八.七%。

若以通路別來看,與去年同期相比,健康險的保費收入,壽險公司業務員僅成長十一%,傳統保經代成長五十七‧四%,相較之下,銀行則有驚人成長,高達一○一‧一%。

三大通路齊推保障型

「回歸保障」指日可待?

鄭裕龍分析,一旦儲蓄險商品的遊戲規則確定,各壽險公司的儲蓄險開始大幅度調整,過去主攻儲蓄險的銀行通路,保費收入勢必會受到影響,「但假如每個通路的儲蓄險保費都下降了,那銀行的保費收入占比,應該還是不會變太多。」

「我們面對的是同一群人、同一個市場,只是透過不同管道接觸他們,」侯文成分析。事實上,壽險公司的商品,仰賴多元通路的銷售,銀行作為目前最大的保費通路,三大通路之間不一定是相互競爭,而是彼此協調、合作。

目前最常見的作法,是壽險公司主動提供訓練和課程給合作的銀行,讓銀行理專更瞭解商品和保戶潛在需求。此外,有的壽險公司也會提供銀行「獨家銷售期」,甚至因應銀行的銷售需求,設計專屬保險商品。

在「通路不互打」的前提下,銀行將開始大力推動保障型商品,壽險公司也會持續提供資源和訓練,業務員、銀行、保經代三大通路不衝突、共同推動保障型保險。「保險回歸保障」能否具體落實,值得期待。

延伸閱讀:

| 編輯推薦 | ||

市場訊息 景氣限泥淖 彭淮南籲:多在國內旅遊中央銀行昨(30)第4度調降利率半碼後,總裁彭淮南對國內景氣表示,全球經濟復甦力道疲弱,台灣也將陷入... | 市場訊息 新光人壽:「虛擬櫃台」與「視訊生調」上線 嚴格保護客戶隱私權 數位服務便捷有保障新光金控子公司新光人壽長期推動數位創新,致力提升綠色金融服務體驗,於日前正式推出「虛擬櫃檯」及「視訊... | 財經時勢 保經時代來臨?業務人力創新高!壽險公會擬增設「保經代小組」壽險公會擬成立保經代研究小組,詢問22家壽險公司會員是否同意。若順利成立,不只代表新任公會理事長「照... |