已成功加入購物車

新的年度到來,正是國人檢視年度規劃、大公司訂定新計畫與方向的時機。面對高齡化、少子化、新興科技發展等社會議題,身為安定社會的力量,2016年保險業將會如何發展、又應加強哪些部份,讓民眾的保險更「有保障」?

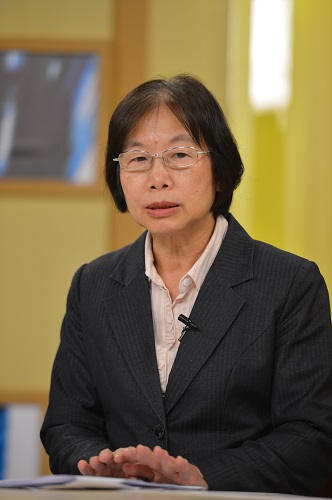

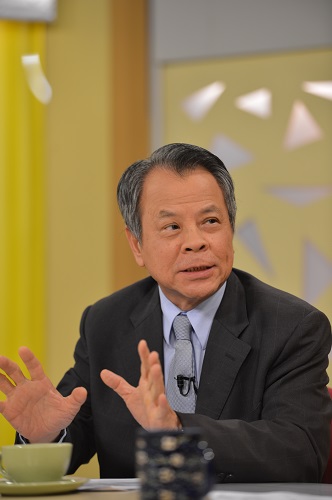

「健康保險大家談」電視節目,邀請中華民國人壽保險商業同業公會理事長許舒博、產物保險商業同業公會理事長陳燦煌、保險事業發展中心董事長曾玉瓊和大家談談,保險業的資金運用如何能創造全民最大福祉?保險業可能從哪些角度擴展服務、提供國人更多保障?

經濟成長停滯、民間消費意願低落,需要政府帶頭興建公共建設活絡經濟,但是政府財政吃緊,必需仰賴民間資金挹助。許舒博表示,壽險業20兆可運用資金,有超過一半布局海外,投入台灣公共建設僅1,000多億元,若能將10%的可運用資金全數投入公建,就有超過1.5兆資金可幫助政府投資公建。

大選在即,將來不論哪個政黨執政,都要思考如何讓保險資金留在國內,尤其公建證券化能增加保險公司資金變現的流動性,比直接持有公共建設更靈活,也能帶動全民參與,是刺激景氣回溫的一帖良藥。

產險可運用資金僅壽險的20分之1,陳燦煌分析,產物保險主要提供一年期的保障型商品,發生意外事故立刻要支付賠款,保費收進來要有足夠的賠款準,因此資金運用的金額較小,且運用的主要考量為保持「適當的流動性」,資產配置必要有足夠的安全性,最後才考慮收益性。

保險業是集合眾人資金幫助遇到困難的人,有很高的社會責任,曾玉瓊認為,壽險公司在商品設計之初,就承諾給保戶一定利率,資金運用要兼顧收益率、安全性及流動性,而公益性更是不可忽略。

全世界都面臨高齡化問題,台灣人口老化速度更是飛快,引導保險業資金投資銀髮族照顧機構或建立社區照顧網絡,不但讓保險資金有去路,高齡人口也能獲得妥善照顧,同時為政府解決社會問題,創造三贏。